|

||||

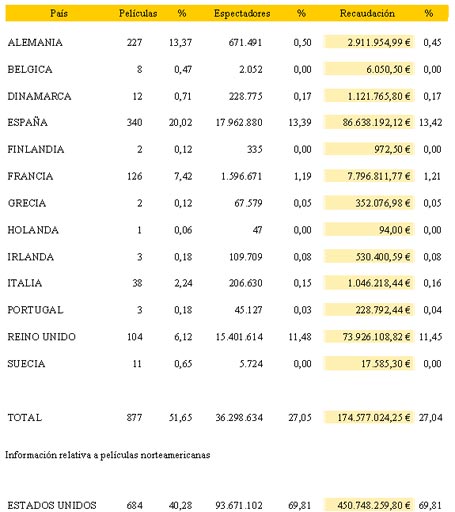

Omar González 1. HISTORIAS CON OLVIDO En enero de 1995, en un célebre artículo que publicara en Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet definió al "pensamiento único" como "una especie de doctrina viscosa, que, insensiblemente, envuelve cualquier razonamiento rebelde, lo inhibe, lo perturba, lo paraliza y acaba por ahogarlo"; y, también, como "la traducción en términos ideológicos con pretensión universal de los intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en particular las del capital internacional." Corrían tiempos de incertidumbre y parálisis en la izquierda convencional, y de jolgorio y frenesí en la derecha, siempre inclemente. El capitalismo aprovecharía la ocasión para presentársenos, una vez más, como la "única" opción, la ineluctable, la democrática, aún cuando supiéramos que, en lo esencial de sus nuevas prolongaciones, se trataba del más desolador de los fundamentalismos, el del mercado como pauta de todas las cosas. Para entonces, no pocos conversos, como alguna vez los llamara Günter Grass, y algún que otro advenedizo, habían decretado el fin de la historia y la muerte irreversible de las ideologías. Empezaban años de oscuridad y de renovado estoicismo para los revolucionarios y, en general, para las fuerzas progresistas del mundo. Una nueva izquierda, necesariamente difusa, multipolar e incrédula de viejos métodos y axiomas, comenzaba a estructurarse, y el impacto salvaje de la globalización iba a acelerar su crecimiento en un marasmo de confusiones que aún pervive. Pero tal escenario no fue obra de un día -si bien los acontecimientos aceleraron su manifestación-, ni únicamente consecuencia directa del fracaso del autoproclamado "socialismo real"; venía gestándose, como si se tratara del huevo de una serpiente, desde los tiempos remotos del colonialismo, que no vaciló en exterminar o disociar pueblos y civilizaciones enteros, porque era imprescindible aniquilar sus culturas para proponerse dominarlos a plenitud. Largo sería el camino: borrar la identidad, vaciar de memoria a generaciones y generaciones, fue, es y será tarea de siglos y de milenios. Sin esta noción crítica del pasado, no nos explicaríamos lo que acontece hoy. El arzobispo sudafricano Desmond Tutu, logró describir el significado cultural y económico de la colonización con una parábola que trasciende los orígenes del imperialismo y se valida en nuestros días. Me permito citarla: "Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: 'Cierren los ojos y recen'. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia." Este largo proceso de vaciamiento físico y cultural, al que son inherentes la suplantación de la historia y la desinformación como programa, llegó a extremos tales que, en 1878, las metrópolis occidentales eran dueñas del 67 % de la superficie terrestre, y, hacia 1914, ya tutelaban el 85 % del planeta. En este contexto, la visión europea del resto del mundo estuvo tan circunscrita al enfoque de sus propios problemas que muchos de los pensadores más radicales de aquellos momentos, no pudieron substraerse de ella. Marx, por ejemplo, en su artículo "Bolívar y Ponte", de 1858, nos legó una de las semblanzas más inexactas y maniqueas de cuantas se hayan escrito acerca de la trayectoria esplendente del Libertador, y otros no menos imprescindibles, omitieron, más por desconocimiento que por subestimación -lo que no excluyo-, la heroica historia de los pueblos del Sur. Es algo que, explicándose en otras razones, aún perdura e inquieta. La ausencia de referencias al pensamiento (y al ejemplo) inconmensurable de José Martí en el legado teórico europeo más extendido -no ya en el siglo XIX, sino durante la última centuria y lo que va de esta-, es símbolo de una perspectiva que, en el mejor de los casos, calificaría de empobrecida y discriminatoria, según corresponda. El control mediático de la sociedad, como se advierte fácilmente, no es un rasgo de la época actual; siempre ha sido una característica de quienes se han propuesto dominar el mundo desde la hipocresía y la mentira. De ahí la importancia de nuestra duda y de toda sospecha, aunque sin paranoia. El mundo ahora es propiedad de las corporaciones, que lo administran y controlan con mayor severidad que como lo hicieron antaño los colonizadores. Ser pobre, negro o indio -a fin de cuentas casi lo mismo-, quinientos doce años después de que América se revelara a Europa como la Tierra Prometida, continúa siendo sinónimo de esclavitud, desolación y genocidio cultural. Conocidos son los innumerables proyectos de "modernización" forzosa, implantes ideológicos y erosión continua de valores, amén de las consabidas usurpaciones del espacio vital, supuestamente en nombre del progreso. Ahora mismo, los indios mapuches, que se enfrentan a la transnacional Benetton porque ha invadido sus tierras y se ha propuesto instalar en ellas uno de los mayores rebaños productores de lana del mundo, no solo entran en el laberinto mortal de las leyes imperiales, sino en la desconcertante cultura de la propiedad privada. Para ellos, sencillamente, la tierra es como el aire: inasible. Un patrimonio de todos. Hace apenas dos años, EE.UU. (48 %), la Unión Europea (30 %) y Japón (10 %), dominaban la posesión de la industria, la banca y los negocios mundiales. Hoy, con toda seguridad, esta cifra ha aumentado para mal de las soberanías nacionales; de hecho, entre las quinientas compañías más grandes del mundo, ninguna es latinoamericana o africana, y apenas tres pertenecen a magnates originarios de los llamados Tigres o Dragones de Asia. Igualmente, es alarmante saber que EE.UU., la Unión Europea y Japón, controlan el 90 % de la circulación mundial de información o, lo que es lo mismo, determinan la agenda y el punto de vista editorial de los medios masivos, a tal punto que las alternativas son condenadas a la marginalidad absoluta. De este modo, el diseño y radicación del pensamiento único encuentra su mejor plataforma ideológica en las agencias de noticias y en la panoplia de medios digitales, impresos y radiotelevisivos con que se manifiesta la globalización en este campo. El propio Ramonet, en un reciente análisis acerca del universo mediático francés, alertaba de las consecuencias de esta devastación del pluralismo informativo en aquel país. Tómese en cuenta, por último, lo señalado por J. Foster Dulles, tan temprano como en 1945, cuando aseveró: "Si me obligasen a escoger un único principio de política exterior, escogería la libre circulación de información". Libre circulación que, como es sabido, ha de ser entendida como confinamiento absoluto de cualquier diferencia inconveniente al sistema. El pensamiento único es también eso: la totalidad de las formas, la ubicuidad del presidio, la ilusión de vivir en libertad mientras la diferencia agoniza. En términos de exclusión y desigualdad, con la globalización neoliberal se han roto todos los records. En su informe de diciembre de 2004, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que mil 400 millones de personas, junto a su familia, ingresan y malviven con dos dólares al día, y de ellas, 550 millones ganan menos de uno. A estas últimas, se agregarían 514 millones hasta el 2015, en un pronóstico que algunos califican de reservado. Para afrontar esta realidad, en lo tocante a los de menor ingreso, el Producto Interno Bruto de América Latina tendría que crecer entre 3 y 4 % anualmente; el doble de lo conseguido durante la última década. Algo que parece improbable si nos atenemos a la circunstancia actual y a sus perspectivas inmediatas. En la práctica, puede afirmarse que la mitad de la población mundial vive en la pobreza, más de 800 millones pasan hambre, alrededor de mil 50 millones son analfabetos y la tercera parte desconoce aún los beneficios de la electricidad. Peor, ni siquiera el infierno. Vaya pregunta la que habría que hacer a los ideólogos del neoliberalismo, pero la respuesta nos la sabríamos de memoria. El Santo Grial del pensamiento único está en la Casa Blanca, regenteada ahora por un holding de viejos mazorqueros de la industria energética, armamentista y bursátil. Pero, digámoslo por justicia, no están solos. Tras su fanatismo y tozudez primitiva -como en El cerebro de Donovan, de Curt Siodmak-, alguien piensa "como, por y para" ellos. Se trataría de una elite neoconservadora, integrada por ideólogos renegados y dogmáticos, lo mismo demócratas que republicanos, antiguos ultraizquierdistas y ex liberales, neocristianos y xenófobos, adinerados todos, que, sin excepción, poseen vínculos orgánicos con los medios de comunicación más influyentes, varios de ellos a su cargo, y con las cabezas visibles de la Administración, al tiempo que incrustan y promueven ideas de naturaleza extrema, como serían: el mesianismo de EE.UU., la estrategia para un nuevo siglo americano, la inevitabilidad de la IV Guerra Mundial, y un ilimitado rosario de maquinaciones que les permiten instrumentalizar los asuntos de la subjetividad. En el trasfondo de este entramado filosófico, que no deja de ser coherente con los hechos de gobierno, estaría la sustentación teorética del nuevo tipo de fascismo que pretende imponérsenos, y que, como todo absolutismo, se basa en la reiteración de la mentira hasta lograr que reemplace a la verdad. Sin embargo, estas nuevas falacias no tienen prosapia ni atractivo literario alguno. Por su vulgaridad y pavorosa sustentación, quedarían excluidas de cualquier referente ilustrado. Clasificarían en el ámbito de lo tenebroso. Cervantes, que dedicó a la fabulación personajes y obras imperecederas, nos dice en el Quijote, por boca del Canónigo de Toledo que ".tanto la mentira es mejor cuanto más parece verdadera y tanto más agrada cuanto tiene más de dudoso y posible". En lo que atañe al actual gobierno de EE.UU., su mendacidad no evoca certezas ni provoca placeres, pues siempre conduce a la muerte mediante el engaño. Únicamente en aquella sociedad, alucinada como ninguna, presa del pánico, la trivialidad y la desconfianza, puede la doctrina neoconservadora encontrar relativo asidero en determinados estratos, lo que no significa que no tenga cultivadores y partidarios en otros países. En lo esencial, quiérase o no, su explicación y raíz estarían en el miedo, que constituye, a fin de cuentas, el superobjetivo de toda ideología imperialista. Verbigracia, uno de los tantos recursos de que se vale la administración Bush en su cruzada contra el terrorismo. 2. EL CEREBRO DE DONOVAN Y LA IMAGEN DEL "OTRO"Entre todas las maravillas y angustias que nos legara el siglo XX -el más breve de la historia, según Eric Hobsbawn- el cine (que nació antes, pero socialmente se realizó después), la televisión e Internet son, sin duda, las que han experimentado un crecimiento exponencial más acelerado desde el punto de vista social; el SIDA sería la calamidad por antonomasia. Cuando se analiza la circulación internacional del cine, lo primero que salta a la vista es la marginación de todo filme que no sea norteamericano. Muy pocas producciones europeas, consiguen verse en Asia, África y América Latina, y mucho menos en los EE.UU., donde, como promedio, solo entre el 1 y el 3 % de los largometrajes exhibidos son de procedencia extranjera. Al interior del Viejo Continente, la situación tampoco es muy edificante. En Italia no se programa el cine español, excepto las obras de Almodóvar y Amenábar; en España no se disfruta el francés, y en Francia, que es donde se aprecia mejor cine no estadounidense, el producido en Latinoamérica se distribuye de tal modo que muy pocos pueden acceder a él. En toda Europa, el estreno de cualquier filme globalista -léase producido "por" o "desde" las majors de Hollywood- desplaza automáticamente de las pantallas al cine nacional. En 2002, España decreció en más de 6 millones de espectadores con relación al año anterior, continuó en picada en 2003, y aunque dio signos de recuperación en 2004, hasta alcanzar 140 millones de entradas vendidas -había logrado 137,5 millones en 2003-, su cinematografía perdió 3 millones de espectadores que fueron a dar a las salas que exhibían filmes estadounidenses. Hoy la cuota de mercado del cine español es de apenas 14 % en su propio país, como se aprecia en la siguiente tabla, en la que llama la atención, además, el reducido espacio que ocupan las cinematografías de otros países europeos y la ya referida hegemonía norteamericana. Sirven de poco las preguntas, los números gritan por sí solos.

Algunos estudios dados a conocer alegremente en Madrid hace unos días, comportan la sensación de que las circunstancias pudieran ser mejores de lo que parecen. Sin embargo, convendría desvestir las cifras y desentrañar sus esencias. La Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España entre 2002 y 2003, incorpora esa perspectiva cuando sostiene que 62,1 % de los 12 mil entrevistados asistió al cine alguna vez durante el período; 86,2 escuchó música; 22,4 dedicó tiempo a la lectura de un libro (no obstante afirmar que el 98,6 % de los hogares cuenta con 125 volúmenes como promedio); 30,3 se informó mediante la lectura de periódicos, y 15 % destinó buena parte de sus horas libres al uso de ordenadores. De igual modo, en una tendencia que es universal, cada español habría invertido la media diaria de 165,6 minutos en consumir programas de televisión, donde el cine ocupa el segundo lugar de preferencia luego de las noticias. Nada se dice, en el reporte de esta encuesta que recibo, acerca de la calidad y, menos aún, de la presencia, o no, de la gran cultura hispana en las prácticas y hábitos de los encuestados, lo que me obliga a preguntas que el lector comprenderá: ¿cuánto hay en estos números de telebasura, música tecnoclónica, banalidad, cine metralla, manipulación de la información, literatura shopping y contenidos digitales reprobables? ¿Cuánto hay de riqueza espiritual y cuánto de empobrecimiento humano? Tal es el problema: una respuesta que las estadísticas jamás contienen. Por si fuera poco, leo otra noticia tan contradictoria como preocupante: el 50 % de los españoles, de acuerdo con una encuesta publicada en enero de 2005, prefiere el cine extranjero antes que el de su país. Y vuelvo a mirar la Tabla 1, que no es precisamente la de salvación, y entonces me acuerdo de una plaga llamada José María. Por su parte, el Observatorio Europeo del Audiovisual continúa presentando cada año su informe Tendencias del mercado mundial de filmes, en cuya edición de 2004 se afirma que los veinticinco países que actualmente forman la Unión Europea, produjeron 752 largometrajes de ficción en 2003 (solo veinticinco más que en 2002, cuando eran quince estados), y que se vendieron 954 millones de tickets (4,4 % menos que el año anterior). De estos últimos, solo el 26,6 % fue adquirido para ver películas propiamente europeas; en cambio, el 71,2 % estuvo destinado a proyecciones de filmes norteamericanos, y apenas el 2,2 % a la producción del resto del mundo. Como se aprecia, la preponderancia del cine hollywoodense es también abrumadora a escala comunitaria, a pesar de que la totalidad de los países de la UE produjo más películas que EE.UU., donde esta vez solo el 2 % de lo exhibido fue de procedencia extranjera. Para ilustrar aún más la realidad que hemos descrito, cabe agregar que únicamente en tres países (República Checa, Finlandia e Irlanda), sendos largometrajes de procedencia nacional consiguieron ser más taquilleros que El Señor de los Anillos: las dos torres y Matrix Reloaded, y que solo seis películas de los diez nuevos estados miembros, pudieron ser exhibidas comercialmente en la vieja Unión, donde alcanzaron, léase bien, la patética cifra de 37 mil espectadores, o, lo que es igual, 0,004 % de la totalidad. Estaríamos hablando de cinematografías otrora tan celebradas como la húngara, la polaca y la misma checa. En contraste, el animado norteamericano Buscando a Nemo -de los Estudios Pixar, pero distribuido por Disney-, logró nada menos que 37,7 millones de entradas vendidas, mil 18 veces más que los seis filmes de los nuevos estados miembros. Si este es el "paisaje después de la batalla" en la culta, integrada e industrializada Europa, cuna del cinematógrafo, qué ocurrirá en otros territorios menos favorecidos o eternamente expoliados por la acción del Norte. En el caso de África, América Latina y buena parte de Asia -por diversos motivos, China e India serían una excepción- todo cálculo, por manipulado que esté, conduce a peores diagnósticos. Para quienes se empeñan en parecer ingenuos ante la asfixiante realidad que acompaña a la globalización, estos datos deberían resultar anonadantes. Es, con la televisión como pandemia, el paroxismo de la incultura y el pensamiento únicos, pues ya se sabe que quien no participa de la diversidad, se esclaviza y mutila hasta ser incapaz de reconocerse a sí mismo. Pero hay más, tantos casos como periferia. Sobrecoge el de Argentina, país con larga tradición cinematográfica, que si vive hoy momentos de promisoria revitalización de la producción nacional, la herencia del menemismo, medularmente diseccionada por Pino Solanas en su documental Memoria del saqueo, continúa postergando sueños y asfixiando deberes. Considérese que en el año 2004, según estadísticas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ese país tuvo 41 millones 313 mil 329 espectadores, de los cuales 86,6 % optaron por películas extranjeras, y que solo tres de los 61 filmes nacionales exhibidos rebasaron las 500 mil entradas vendidas, dos de ellos por encima del millón. Los datos que siguen, aportados por otra entidad, son harto elocuentes (obsérvense los concernientes al cine latinoamericano):

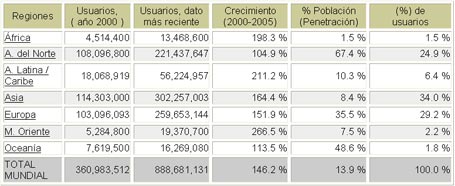

Como hemos señalado otras veces, para los genuinos realizadores audiovisuales de los países subdesarrollados -"en desarrollo" sería un consuelo de tontos-, la alternativa no puede ser imitar o postrarse a los pies de Hollywood, sino encontrarse a sí mismos en la turbulencia de sus cosmogonías y en la apropiación crítica de los nuevos soportes tecnológicos, a riesgo, incluso, de quedar en el intento o de las consabidas contracciones curriculares. Sin voluntad política, tampoco habrá continuidad de un cine nacional en nuestro mundo. Apostemos por las nuevas tecnologías, ciertamente más viables y "democráticas", pero es imprescindible que tengamos con qué y sepamos cómo utilizarlas. Los gobiernos no pueden continuar al margen del incierto destino de las cinematografías emergentes. Si ahora es tarde, mañana lo será demasiado. Un cine propio es otra barrera frente a la seudocultura del pensamiento único, un escudo, un verdadero problema de seguridad nacional. Debemos "dotar de conceptos a la ira", como pedía Noam Chomsky. Nuestra legítima rebeldía ha de ser encauzada con más inteligencia que entusiasmo. Y en nuestro caso, el cine, además de revelación original, será también pensamiento emancipatorio. No es la solución, pero sí la imagen del conflicto. Por otra parte, en nuestra tarea, lo estratégico tampoco sería el jacobinismo de los puritanos, sino el día a día de la lucha en crecimiento. El que no sigue no necesariamente está perdido, pero ha de volver para saber que está. Inquisidores hubo que han muerto de apostasía, y cardenales tontos que se creyeron dioses, y ventajeros ágiles que cayeron en sus propias trampas. La vida no es un libro y tampoco es un dogma. Se me antoja una puerta. La coherencia del imperio es impecable cuando se propone actuar ante cualquier forma de disidencia. Su arma más poderosa es el dinero, que tiene en el mercado el elemento regulador más eficaz de la conciencia pública. Aquí me viene a la mente -tendría que explicarme por qué en este preciso instante- el caso del controvertido Andy Warhol, reconocido como uno de los más importantes artistas plásticos estadounidenses del pasado siglo, quien, provisto de un carácter corrosivo y escéptico, llegó a afirmar: "Comprar es más norteamericano que pensar". Y en esa misma tónica, cuando le preguntaron, en 1970, si era verdad que le gustaría ser una máquina, comentó: "- Es que la vida duele... Si pudiésemos convertirnos en máquinas, todo nos dolería menos. Seríamos más felices si estuviéramos programados para ser felices." Y en 1971: "- ¿Cuáles son sus planes futuros? - No hacer nada." Y en 1977: "- ¿Ha ido a votar alguna vez? - Una, pero me asusté mucho. No podía decidirme por quién votar. - ¿Cree usted en el Sueño Americano? - No, pero sí creo que se puede hacer algo de dinero en su nombre." Y, por último, en 1985, tres años antes de su muerte: "- En cuanto a los años 60..., le dice el periodista. - Oh, no, todo es más excitante ahora. - ¿En qué sentido? - Hay más de todo. Los artistas plásticos son las estrellas. Ahora está el video-art, el nightclub-art, el latenight-art... - Entonces los artistas finalmente están recibiendo el reconocimiento que se merecen. - No. Lo que tienen es la atención de los medios." De eso se trata, de los medios, de su perversidad intrínseca, y del hecho cierto de que el arte pop norteamericano ya se había consolidado como bien mercantil a mediados de la década de los 80 -Duchamps no estaba para padecerlo-, en una tendencia que sigue en ascenso, y que se ha convertido en la obsesión de todos los coleccionistas, para quienes hacerse de un Warhol, un Rauschenberg o un Jasper Johns, equivale al frenesí del usurero. Y a quién no le gustaría, dirán los pícaros; claro, a quién no le gustaría, pero y el precio... El caso es que el 10 de noviembre de 2004, en la Casa Christie´s de Nueva York, una obra de Andy Warhol inspirada en una manifestación ocurrida en 1963 a favor de los derechos civiles en Alabama, fue subastada por 15,1 millones de dólares. Ya en 1998, este artista había alcanzado el récord para una de sus piezas, al venderse uno de sus retratos de Marilyn Monroe en 17,3 millones de dólares. En total, hasta el año 2002, las obras debidas a Warhol, según Artprice.com, mostraban un registro en subastas de 5 mil 303 presentaciones, ubicándose muy por encima de sus contemporáneos. Tal persistencia, al margen de la calidad o la pertinencia social de los asuntos, debe más a las reglas del mercado que a la justicia llamémosla cultural. Otros creadores de valía, quizás con tantos o más méritos que este artista, carecen del más mínimo acceso. ¿Por qué? Otra pregunta con respuestas obvias. Ya sé, cito a Warhol porque se lo tragó el sistema. Hay rebeldes que se quedan sin causa. El Che Guevara, en El socialismo y el hombre en Cuba, caracterizó magistralmente este fenómeno cuando dijo: (En la sociedad capitalista), "el hombre está dirigido por un frío ordenamiento que, habitualmente, escapa al dominio de su comprensión. El ejemplar humano, enajenado, tiene un invisible cordón umbilical que le liga a la sociedad en su conjunto: la ley del valor. Ella actúa en todos los aspectos de su vida, va modelando su camino y su destino." ¿Hace falta más? Ah, el Che, "vivo, como no lo querían..." Y algunos pretenden olvidarlo. 3. UN ESPEJO LLAMADO INTERNET En el ciberespacio se calcula que existan más de 8 mil millones de páginas Web -otras fuentes hablan del doble; generalmente, ninguna coincide-, innumerables fotos (Google indexa 800 millones), cifras siderales de correos electrónicos, periódicos y otras publicaciones en línea, así como música, imágenes y texto en los más disímiles formatos. Pero en este universo insondable, casi nada es ingenuo. Pongamos el caso de una de las tantas aberraciones que se han globalizado apoyándose en la Red: la pornografía infantil. Al decir de la organización no gubernamental española Anesvad, existen alrededor de 4 millones de sitios y páginas que la incluyen entre sus servicios, de los cuales dos terceras partes son tarifadas. En este mismo sentido, la policía británica dispone de más de 3 mil millones de imágenes detectadas en la Web, sin incluir videos y relatos, y organismos internacionales estiman que el número de personas dedicadas a su consumo, supera las 50 mil, y que 2 millones de niños son obligados a la prostitución en el mundo. Ante un fenómeno tan degradante como este, no cabe la indiferencia social ni la irresponsabilidad de los estados. Esta agresión a la dignidad humana debería tener otra respuesta, otra pregunta. Los discretísimos vaticinios de Nua Internet Surveys a finales del siglo pasado, cuando pronosticaba que los usuarios de Internet llegarían a 350 millones en el año 2005, han sido arrasados por la realidad. Es un alarde de las leyes de Murphy, que, como se sabe, las escribe Arthur Bloch. Cada solución genera nuevos problemas, reza una de ellas. De hecho, la mayor parte de los indicadores han venido duplicándose regularmente, lo que no significa que no choquen con sus propios límites ni dejen de acrecentar las asimetrías socioculturales que caracterizan a nuestra época. En un contexto tan previsible y al mismo tiempo tan incontrolado, como el que hemos descrito, no es difícil comprender que cualquier alternativa que no esté estructurada sobre bases de interacción, sea la más cruda metáfora de la soledad. Para lograr influir positivamente en el sujeto virtual, hay que utilizar mejor las escasas brechas y oportunidades que la globalización nos permite, lo que resulta más complejo si consideramos que, solo desde el punto de vista lingüístico, Internet es también un espejo de las hegemonías. De acuerdo con estudios de la finiquitada Global Reach.com, los usuarios de países originarios de habla inglesa, representaban el 35,2 % de la totalidad mundial en septiembre de 2004, y los de idiomas de origen europeo, exceptuando los angloparlantes, el 35,7 %. Quedarían fuera el hindi, el chino y otras lenguas originarias de países densamente poblados, sobre todo de Asia, que aún no cuentan a los efectos macroestadísticos, pero cuyo ímpetu se torna irreversible. En cuanto a la estructura geográfica del cibermundo, los datos que aporta la entidad española ABC del Internet, que estimaba el total de usuarios en 794 millones 792 mil 396 en agosto de 2004 -para Global Reach eran 801 millones 400 mil en septiembre del propio año-, nos revelan la naturaleza nada homogénea del acceso a las nuevas tecnologías, condicionado por la región donde se viva y el consiguiente nivel de desarrollo económico. Comprobémoslo en el siguiente cuadro:

En el caso específico de EE.UU., en junio de 2004 disponía del 25,6 % de los accesos mundiales, con una penetración en su población de 69,3 %, equivalente a 203 millones 271 mil 187 de los poco más de 293 millones de habitantes con que cuenta el país. Pero no hay que afligirse demasiado ante el peso de las estadísticas. Si la Red la construyen los tejedores, enlazar todos los sitios y dominios alternativos no es imposible. En esta dirección, el Encuentro Mundial de Intelectuales En Defensa de la Humanidad, efectuado en Caracas en diciembre de 2004, es un ejemplo de lo que podemos hacer si empleamos las nuevas tecnologías en función de un objetivo preciso y bien concebido. Otro, la impresionante movilización internacional en torno al llamamiento Detengamos una nueva maniobra contra Cuba, formulado inicialmente por un reducido grupo de escritores y periodistas españoles frente al propósito del gobierno de EE.UU. de condenar a la Isla en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que sesiona en Ginebra. Tanto en uno como en otro caso, la experiencia ha sido de una eficacia incuestionable, y en lo que se refiere al llamamiento, se consiguió involucrar a miles de prominentes personalidades de todo el planeta, quienes se adhirieron a él día tras día, en una secuencia que duró varias semanas. La comunidad virtual y mediática internacional, sobre todo en Italia, México, Argentina, Portugal y España, también se hizo eco de esta última acción, incluyendo varios periódicos habitualmente dedicados a la satanización de la Revolución cubana. El establecimiento desinformativo, si bien continúa en su campaña de tergiversación, se vio obligado a abrir espacio a la disensión real, incluso a partir de anuncios pagados por los muchos amigos de Cuba. Anuncios que, dicho sea de paso, fueron penosamente escamoteados en el diario español El País, que los colocó en sus páginas supuestamente menos afines y frecuentadas. ¿Qué otra cosa esperar de quienes llevan tanta "prisa" por renegar de su pasado? ¿Fue rosadito el rojo? En cualquier caso, este fenómeno de la multiplicación solidaria tiene antecedentes de gran importancia durante los últimos cinco años; un período en el que la conciencia de lo digital se entronizó con las alternativas de la altermundialización. El Foro Social Mundial de Porto Alegre -y otros similares de índole regional o temática-, deben tanto a los beneficios del pensamiento interactivo y al acceso a las nuevas tecnologías de la información, que sería imposible imaginarlos sin su existencia. Redes como Indymedia, iniciadora del uso de Internet en las movilizaciones sociales -recuérdense las protestas contra la OMC en Seattle, en noviembre de 1999- y Nodo50, que agrupa a más de 840 organizaciones de izquierda y movimientos sociales, junto a un repertorio de revistas y periódicos digitales en diversos idiomas, emisoras de radio y televisión comunitarias, entre otros, constituyen un incipiente, aunque todavía poco concertado, tejido de voces. Unificar sus intenciones sin ignorar sus peculiaridades, sin la sombra estéril del protagonismo excluyente, que tanto daño ha hecho y hace a los esfuerzos integradores de izquierda, sería tarea de la mayor prioridad mientras combatimos la embestida imperial, convencidos como estamos de su envergadura y de la urgencia de vertebrar una respuesta coherente y necesariamente organizada. 4. OTRAS RAZONES DE LO IMPOSIBLE La expansión inicial de la televisión estuvo ligada a su función informativa y a su probada eficacia para el entretenimiento y la difusión publicitaria; hoy en día predomina la última de estas razones. A partir de la guerra contra el pueblo de Iraq, la cadena Fox ha desplazado a la CNN de la preferencia de los televidentes en los EE.UU.; ello no se debe a que exprese puntos de vista editorial distintos, en los que no tendrían divergencia esencial alguna, sino a la seductora conjunción de bazar y espectáculo con que se muestra la primera. Hoy el análisis del hecho noticioso -el periodismo de opinión-, es identificado con el aburrimiento; lo que cuenta es la imagen, poco importa si verdadera o falsa. En el diseño de programación, los comentaristas son relegados a espacios coyunturales, y están condicionados por su apariencia física, independientemente de sus aptitudes intelectuales y su autoridad acerca de un asunto determinado. La marca de las instituciones que representan es más importante que su identidad en tanto especialistas o expertos supuestamente renombrados. Cadenas como la CNN, ABC o History Channel, cuyos perfiles son distintos, están plagadas de este tipo de construcción efímera. La mentira como sistema y hábito, irradiada por los centros de poder, reproducida hasta la saciedad por las agencias de noticias, las televisoras, los periódicos y revistas, la radio y el maremagno de ingenios de la comunicación corporativa en nuestra época, provoca reacciones cada vez más desconcertantes, aunque comprensibles si nos atenemos al principio de que el consumo mediático es sobremanera acrítico allí donde mayor es el acceso a las nuevas tecnologías. En tal sentido, cabe entender lo expuesto por Amy y David Goodman en un artículo que ha dado la vuelta al mundo, y que fuera publicado originalmente en el Baltimore Sun el 7 de abril de 2005. Además de aportar evidencias acerca de lo mañosas que resultan algunas encuestas -en los EE.UU., como en ningún otro país, son determinantes a la hora de decidir sobre cualquier asunto-, los autores enfatizan en las consecuencias de la falta de diversidad informativa en un contexto marcado por la influencia de un gobierno en el que veinte agencias federales han invertido nada menos que 250 millones de dólares en la creación y envío de noticias falsas a las televisoras locales en relación con la guerra de Iraq. De ahí que no sea de extrañar que aún el 56 % de los norteamericanos crea firmemente que el gobierno de Saddan Hussein tenía armas de exterminio masivo en el momento de producirse la invasión yanqui, y que seis de cada diez participantes de esta nueva encuesta de ABC y The Washington Post, piense que Bagdad brindaba ayuda directa a Al Qaeda. Esto, cuando incluso el Congreso de EE.UU. e influyentes personalidades de aquel país -como el ex secretario de Estado Colin Powell, en reciente entrevista concedida a la revista alemana Stern-, han reconocido que todo fue un fraude que sirvió de pretexto para la agresión. Otras mentiras pudiera narrar, pero son tantas, que más vale seguir con lo que todavía es verdad. El canon mediático que prevalece en nuestra época, es el occidental anglosajón, tanto en el diseño de lo informativo como en las artes de la comunicación audiovisual. Los descamisados y amerindios puros no clasifican en las televisoras bastardas o de clientela; los negros, por lo general, tampoco; los mestizos, si tienen los ojos verdes, suelen ser bien acogidos para presentar programas o actuar en culebrones de mala estirpe. En cuanto a la publicidad, ni siquiera en emisoras de Perú, Ecuador, Bolivia o México, el modelo se aparta del dogma. Muy raras veces he visto un anuncio de cerveza que no apele a una mujer rubia y joven -lo que añadiría otro problema, el del lugar de la mujer en los medios-, ni el de un auto pilotado por un indígena, así sea urbanizado. A ciencia cierta, sería difícil de conciliar con la realidad de todos días. Los bancos de imágenes para la publicidad pueden estar en Sydney, Tokio, Nueva York o Los Ángeles, y, visto desde allí, el resto del mundo es, acaso, folclore y paisaje. A Ed Meyer, el zar de los anuncios, "el hombre de los 445 millones", como lo llaman ahora en los EE.UU., le importa un bledo la situación de Haití. Ni falta que le hace, comentarán los cínicos. Benetton, con su bucolismo epidérmico y su marketing del arco iris, ha intentado hacer del pastiche multiétnico un estilo sui generis, pero sus resultados denotan, cuando salen bien, una vulgar instrumentalización del "otro". Es un emporio demasiado avieso como para llegar a la profundidad en todos los colores, y revelarnos, por ejemplo, la inocultable amargura del negro. La CNN en español es particularmente ilustrativa en lo que se refiere a esta hibridez aséptica. Sus conductoras son, por lo general, mestizas, pero insípidamente cosméticas e indeterminadas, y ellos, tan impersonales como irreconocibles. Una televisión alternativa tendría que ser, como se lo ha propuesto Telesur, el proyecto de emisora regional que vienen promoviendo Venezuela y otros países latinoamericanos, una oportunidad para los que no tienen rostro, para los ignorados y olvidados, para el verdadero color de nuestra identidad, para los que todo lo saben, porque lo han sufrido, y nunca se les ha permitido hablar; en fin, para los condenados de la Tierra, que jamás han sido los ricos. En este ámbito de la televisión, la desigualdad estructural es también un abismo. Mientras en 1995 había en el mundo un telerreceptor por cada 6,8 personas, en Gambia y Haití no pasaban de dos y cuatro por cada millar de habitantes; en contraste, EE.UU., Canadá y Japón exhibían el incomparable promedio de 806, 709 y 700 de estos equipos por igual número de ciudadanos. Ha sido tal su generalización, que en el año 2010 se prevé que estén funcionando 2 mil millones de unidades en el planeta, y en el 2025, cinco mil millones. Con toda seguridad, si continuamos como vamos, Gambia y Haití no figurarán aún entre los primeros países con acceso a este medio audiovisual, que, véase cómo son las cosas, ya anda por la digitalización plena entre los dueños del mundo. Claro, no olvidemos que una tercera parte de los habitantes de la Tierra, cuando anochezca hoy, entrará a las tinieblas con la luz de un candil. Ahora bien, para qué sirve la televisión en nuestros días, o mejor, cómo y con cuáles propósitos se utilizan sus infinitas posibilidades tecnológicas y cognoscitivas. Por lo general, independientemente de los buenos ejemplos, este medio no pasa de ser el clásico caballo de Troya al servicio de la globalización dominante. Y es en este punto cuando introduzco nuevamente algunos datos que me parecen imprescindibles para comprender la magnitud del fenómeno. En el año 2002, el consumo mundial de televisión aumentó en 180 segundos, lo que elevó el promedio existente a 204 minutos (3,4 horas) por persona diariamente. Con respecto a 2004, he leído que ya ronda los 250 minutos. El país con mayor teleaudiencia hace dos años fue EE.UU., con un per cápita de 4 horas y 16 minutos al día -en la Unión Europea (cuando los 15), llegó a ser de 3 horas y 22 minutos. En cuanto a géneros, la Ficción ocupó el primer lugar, con el 74 % de los diez programas más sintonizados a escala mundial, incluyendo al cine, del que, específicamente el norteamericano, representó el 60 % de los filmes más vistos. O sea, por si fuera insuficiente lo que ocurre en las salas de cine, la llamada "caja tonta" se encarga de constreñir cualquier resquicio por donde entrarían las posibles alternativas de una programación diversa e inteligente. La humanidad, cuya defensa lo precisa todo -y "todo" sería poco-, necesita con urgencia de la emancipación mediática. La globalización de las comunicaciones, al tiempo que ha propiciado el diálogo, la instantaneidad, el conocimiento y la identificación "de" y "con" el "otro", para no referirme a sus incuestionables beneficios en otros campos, ha transformado al individuo en un animal consumista, dependiente de la voluntad hegemónica y sin capacidad de extrañamiento ante su rutina diaria. Rehén de las circunstancias, su única ambición es formar parte de la manada, creyéndose diferente y próspero. Por eso, pretender ser neutral ante las trágicas realidades descritas en este artículo, es no solo inadmisible, sino irresponsable. Y bien sé que no lo he dicho todo. La Habana, marzo de 2005. Publicado en La Jiribilla

|

||||||||||

eventos | institucional | enlaces

|

|||||||||||||||||||||||||||||