Adolescentes encerradas por “inmorales” en los reformatorios ocultos de Franco: “Estuvimos en algo peor que el infierno”

Viernes 9 de junio de 2023

Apenas hay rastro oficial ni se ha hecho memoria del Patronato de Protección a la Mujer, una institución que entre 1941 y 1985 encerró en centros regentados por órdenes religiosas a jóvenes que transgredían las normas morales de la dictadura y las sometió a duras condiciones de vida

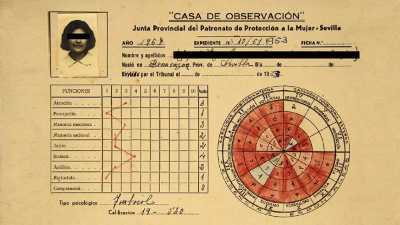

- Expediente de una de las internas del Patronato de Protección a la Mujer de Sevilla en el que constan los resultados del "reloj moral", una de las pruebas que les realizaban Archivo Histórico Provincial de Sevilla

Marta Borraz 5 de junio de 2023 elDiario.es

“Motivos por los que se ha solicitado que sea acogida: niña rebelde”. Rocío Paso Jardiel todavía se estremece al recordar las palabras que el régimen franquista dejó escritas en su expediente antes de ser internada con 14 años en un reformatorio. Esa tarde sus padres le habían pedido que se arreglara para salir con ellos y un amigo de la familia, pero nadie le explicó a dónde iba ni cuánto tiempo iba a estar allí. “Al llegar me metieron a una sala, me miraron de arriba a abajo, me quitaron toda la ropa y me pusieron una bata gris y unas alpargatas. Yo pensaba que estaba en otro colegio de monjas normal, pero empecé a ver rejas y rejas y rejas...”, recuerda.

Rocío, que ahora tiene 69 años, no estaba en un colegio de monjas como otro cualquiera. Había sido ingresada en el antiguo Palacio de los Condes de Montijo, en Carabanchel (Madrid), uno de los centros que el Patronato de Protección a la Mujer tenía entonces por toda España. Como ella, miles de niñas y adolescentes fueron encerradas en estos lugares entre 1941 y 1985, privadas de su libertad sin juicio ni garantías y sometidas a duras condiciones de vida. No habían cometido un delito, pero sí un pecado a ojos de la Iglesia y de Franco: el de transgredir las férreas normas morales que la dictadura había impuesto a la población femenina.

Dependiente del Ministerio de Justicia y presidido por Carmen Polo, el Patronato fue el organismo encargado de vigilar y controlar la conducta social de las adolescentes. “La dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a la religión católica” era la finalidad que, según el decreto que en 1941 estructuró su funcionamiento, tenía la institución incluso bien entrada la democracia. Para ello, disponía de una red de reformatorios dirigidos por órdenes religiosas en los que “reeducar” a las jóvenes. El pico máximo de internas se alcanzó en 1961, con 3.360 chicas.

“Decir que vivimos un infierno se queda corto. Lo peor era la incertidumbre, no saber por qué estabas ahí ni cuánto tiempo. Para las monjas todas las que estábamos ahí éramos unas putas y merecíamos un castigo”, relata Rocío. “Peor que una cárcel”, lo define Consuelo García del Cid, que pasó por varios centros y ha publicado varios libros sobre el Patronato, entre ellos Las desterradas hijas de Eva.

- Consuelo García del Cid y Rocío Paso Jardiel estuvieron internas en centros del Patronato de Protección a la Mujer cuando eran adolescentes. Clara Rodríguez

Hubo decenas de reformatorios, unos más severos que otros, e incluso específicos en función de la tipología del “pecado” cometido por las jóvenes, que podían estar en ellos hasta los 21 años o los 25, en casos especiales. Dos de los más conocidos fueron el manicomio de Ciempozuelos (Madrid), en el que solían ingresar a las chicas lesbianas, y el de Nuestra Señora de la Almudena, conocido como Peñagrande, la maternidad a la que iban las jóvenes embarazadas como Loli Gómez Benito, que estuvo allí hasta que fue clausurado en 1983: “Recuerdo que uno de los primeros impactos fue saber el día que llegué que una compañera se había suicidado. Aquello fue de esas pesadillas que nunca crees que van a pasar”.

Chicas “caídas o en riesgo de caer”

A pesar de haber sido una de las instituciones franquistas más longevas, apenas se ha hecho memoria sobre lo que fue el Patronato. Y el horror que vivieron las jóvenes que pasaron por sus centros ha quedado silenciado. “El Patronato nace para intentar encerrar sobre todo a prostitutas que ejercen en la clandestinidad, pero se va diluyendo y acaba afectando a cualquiera que no converja con el ideal femenino de sumisa, abnegada, decente y con una sexualidad ligada únicamente a la reproducción en el matrimonio”, explica la historiadora Carmen Guillén Lorente, que dedicó su tesis doctoral a este organismo de la dictadura.

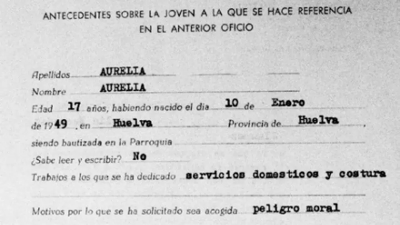

En la práctica, casi cualquier razón servía para encerrar a las chicas “caídas o en riesgo de caer”, según la terminología de la época. “Por haberse ido con las comparsas de la artista de cine Marisol”, por “peligro moral”, porque “no obedece a su madre, le gusta mucho la calle y no quiere trabajar” son algunos de los motivos que figuran en fichas oficiales del Patronato de Protección de la Mujer en Sevilla. Las razones que ha encontrado la archivera Olimpia López, que ha buceado en el fondo del Patronato de Protección a la Mujer de Lugo, son “caer en riesgo de prostitución”, trabajar como camareras, no acudir a misa o por llegar tarde a casa acompañadas por hombres. “A los centros se trasladaban los valores del régimen franquista y en ellos se intentaba conseguir que fueran socialmente aceptables”, afirma la experta.

Para entrar bastaba la denuncia de la policía o las autoridades, pero la mayoría acababan allí entregadas por su propio entorno. “El principal aliado del Patronato acabó siendo la sociedad. Muchas eran remitidas por sus familias, que consideraban su comportamiento una deshonra”, añade Guillén. Fue el caso de Rocío, hija del famoso dramaturgo Alfonso Paso y nieta de Enrique Jardiel Poncela. “No entendía esa disciplina tan dura que había en mi casa y me empecé a rebelar. No me creía la religión, hacía muchas preguntas y tenía un novio con el que me acosté. De mayor supe que el amigo de mis padres con el que fuimos al centro, del Opus Dei, fue quien les habló del Patronato”, dice la mujer.

- Ficha de una de las internas en el centro del Patronato de Protección a la Mujer de Sevilla. Archivo Histórico Provincial de Sevilla

Los tentáculos de la institución se extendían por todo el país, con juntas en cada capital de provincia y las llamadas juntas locales para el resto de ciudades. Una vez que las chicas eran entregadas al Patronato, el primer paso era pasar por los Centros de Observación y Clasificación (C.O.C). El primero comenzó a funcionar en 1961 en el número 18 de la calle Marqués de Urquijo de Madrid. “Allí se solían pasar varios días aisladas, las observaban las conductas y un ginecólogo les hacía una prueba de virginidad. El resultado era ’completa’ o ’incompleta’ y determinaba que el reformatorio de destino fuera más o menos severo”, explica García del Cid.

Entre los exámenes y pruebas psicológicas realizadas a las jóvenes se encontraba también el denominado “reloj moral”, según ha encontrado Guillén en el archivo sevillano. “Con este test se intentaban evaluar actitudes como la sensualidad, la simpatía, el egoísmo o la piedad”, asegura la experta. El resultado era “muy visual”: las tonalidades rojas y anaranjadas respondían a actitudes más negativas y los azulados al contrario. A ello se solía sumar una valoración final del coeficiente intelectual de las chicas. La mayoría de expedientes consultados por la historiadora “concluyen resultados muy poco benévolos para las jóvenes” con calificativos como “débil mental profunda” o “retrasada”, una catalogación que “intentaba justificar el encierro, que en realidad respondía solo a actitudes morales”.

- Internas del Patronato de Protección a la Mujer de Sevilla. Archivo Histórico Provincial de Sevilla

Las celadoras, pieza clave

En todo este entramado, una pieza clave fueron las llamadas celadoras, una especie de “confidentes” del Patronato que se dedicaban a denunciar ante él “los hechos inmorales” de las adolescentes o redactaban informes “sobre chicas potencialmente necesitadas de protección”, explica Guillén. Debían tener un máximo de 30 años y pasar por una formación de cinco meses además de demostrar “una religiosidad acendrada, una moralidad intachable y una ferviente adhesión a la Causa Nacional”. Con el tiempo, las celadoras fueron sustituidas por las llamadas visitadoras sociales. “Se paseaban por los lugares sospechosos de transgredir las normas de la moral imperante para localizar a jóvenes, por ejemplo en piscinas, cines, bailes...”, asegura García del Cid.

Esta mujer, que ahora tiene 64 años, entró a su primer centro a los 16. Cuando salió del último, dos años después, les prometió a sus compañeras que algún día contaría lo que habían vivido. Autora de Las desterradas hijas de Eva, García del Cid ha recopilado documentación y testimonios de decenas de mujeres ante la ausencia de historiografía al respecto. “Cuando empecé hace 12 años a investigar no había rastro del Patronato por ninguna parte, era como si no hubiera existido”, afirma.

Aunque vivía en Barcelona con su madre, Consuelo acabó en uno de Madrid, pero no lo supo hasta que no llegó allí: “Yo era mala estudiante e iba a manifestaciones contra la dictadura. Eso, para cualquier familia conservadora, el que tu hija ’se torciera’ como decían, era lo peor”. Una mañana, su madre apareció en su habitación con el médico de la familia para ponerle una supuesta vacuna contra la gripe, pero Consuelo no recuerda nada más. Se despertó en una habitación que no conocía frente a una ventana con barrotes entre los que pudo ver que los coches que pasaban tenían la M en su matricula. Estaba en el reformatorio que la congregación de las Adoratrices tenía en la calle Padre Damián de la capital.

Difícilmente el Patronato hubiera podido llevar a cabo sus fines sin las órdenes religiosas que regentaban los centros. A las Adoratrices se sumaban las Oblatas del Santísimo Redentor, las Cruzadas Evangélicas, las del Buen Pastor o las Capuchinas. Las había más y menos duras, pero en general reinaba la férrea disciplina que imponían las monjas con mano de hierro. “Lo que hacíamos era trabajar, rezar y fregar y encerar suelos oyendo siempre el rosario, teníamos las rodillas peladas. Las oblatas, con las que yo estuve, eran verdaderas salvajes. Nos pegaban con unas llaves enormes de hierro que usaban para cerrar las puertas. A mí una vez me dieron porque no estaba bien colocada en la fila”, recuerda Rocío.

- Consuelo García del Cid y otras compañeras en el centro del Patronato de Protección a la Mujer que regentaban las Adoratrices en Madrid. Foto cedida

Los castigos podían ser desde permanecer de noche en el patio en camisón en pleno invierno a pasar dos o tres días en las temidas habitaciones de aislamiento, cuenta García del Cid. Aún así, no todos los centros eran iguales, no en todos las religiosas ejercían maltrato físico ni tampoco la experiencia de las jóvenes fue uniforme. “Había chicas que venían de contextos muy humildes o zonas rurales para las que solo tener agua corriente o luz era algo bueno” explica la mujer, que afirma que en algunos reformatorios se impartía formación y en otros no.

Lo que sí era habitual y común eran las largas jornadas de trabajo en los talleres, en la mayoría de los casos sin remuneración. Cuando estuvo en las Adoratrices de Madrid, García del Cid y sus compañeras hacían unos pequeños muñecos de plástico en forma de duende que rellenaban de caramelos para vender en las pastelerías. En el caso de Rocío, la tarea diaria consistía en meter en bolsitas las piezas de plástico de un rompecabezas que formaba el mapa de España mientras que Loli, que estuvo en la maternidad de Peñagrande, se encargaba de confeccionar cajas para ropa deportiva de la marca Puma y batas quirúrgicas desechables.

Las condiciones “sórdidas” de Peñagrande

Las adolescentes de Peñagrande trabajaban y fregaban, incluso estando embarazadas. Loli acabó allí con casi 15 años, poco antes de dar a luz a su primer hijo fruto de las violaciones repetidas por parte de su propio padre. Fue él quien la entregó al Patronato. “Yo me escapaba de casa continuamente cuando me iba a quedar a solas con mi padre, pero nadie nunca me preguntó por qué. Estando en el centro, una Semana Santa él me vino a buscar y, con el permiso de las monjas, me llevó a un hostal. Me volvió a agredir sexualmente y volví a quedarme embarazada. Ninguna religiosa del centro me dijo nada”, narra Loli a sus 56 años.

El desamparo, el aturdimiento y el maltrato eran la tónica dominante en la maternidad. “Nadie se dirigía a ti como si fueras una persona, éramos fantasmas deambulando por allí”, apunta la mujer, que menciona como una de las peores cosas la presión a las que les sometían las religiosas para dar a sus hijos e hijas en adopción: “Nos decían que nos habíamos destrozado la vida y que tendríamos una oportunidad si lo hacíamos. A mí me ofrecieron dinero por dar a mi primer hijo a una supuesta familia que una de las comadronas conocía”.

Según exponen Guillén Lorente y García del Cid en sus investigaciones, Peñagrande fue uno de los epicentros de la trama de los bebés robados del franquismo. “Algunas madres eran persuadidas, pero a otras simplemente se les decía que su bebé había muerto mientras las religiosas preparaban visitas concertadas a matrimonios adinerados que elegían a su futuro bebé”, explica la historiadora. Lo atestiguan las vivencias de Loli, que cuenta que lo habitual que era que las monjas les dijeran en el parto que sus hijos habían enfermado y había que subirlos al botiquín: “Ya sabíamos lo que eso significaba, que al día siguiente nos dirían que habían muerto. En mi época ese runrún ya se escuchaba, así que yo me negué y al día siguiente milagrosamente mi hija estaba curada”.

Loli salió de Peñagrande ocho años después de la muerte de Franco, ya en democracia. Cuando la maternidad cerró, en 1983, y se acordó la expulsión de las religiosas de las Cruzadas Evangélicas que lo dirigían, el Consejo Superior de Protección de Menores definió las condiciones de vida como “sórdidas”. El final del Patronato había comenzado. Ese mismo año la joven Inmaculada Valderrama murió en el reformatorio de San Fernando (Madrid) al intentar escapar por la ventana sirviéndose de una sábana, lo que por primera vez impulsó una investigación oficial. Sin embargo, hubo que esperar aún dos años, a agosto de 1985, para que el Patronato fuera definitivamente clausurado.