| Durante mucho -demasiado- tiempo, uno de los

capítulos menos conocidos de la crisis española de los años treinta fue sin duda el

referido a los movimientos femeninos, en general muy poco estudiados por los especialistas

hasta hace poco (1). Entre todos ellos, ninguno adquirió tanta importancia como el que

con el nombre de Mujeres Libres ocupó un escenario capital en la revolución (un

capítulo que es tratado en la evocación un tanto legendaria en la muy cinematográfica,

pero sin duda valiosa Libertarias, adaptación de Vicente Aranda de la novela de Antonio

Rabinaud, y que tanto ha hecho por su conocimiento por un público que de otra manera

apenas si habría llegado a tener una vaga noticia sobre su existencia) como parte pero

también aparte del extenso y singular movimiento libertario, del que apareció como algo

periférico, de escasa importancia al lado del protagonismo de su "estrella",

Federica Montseny, que fue asimilada como la excepción femenina en una regla masculina,

por lo que se llegó a decir que valía más que muchos hombres.

Empero, al igual que se ha ido restableciendo el lugar de la mujer en la historia de

nuestra libertad, también se han ido colocando cada protagonista en un espacio mucho más

ajustado a su realidad, y por lo mismo hemos asistido a una oleada de reconocimiento de

algunas intelectuales y obreras anarcosindicalistas muy poco conocidas como Mª Luisa

Sánchez Saornil, Amparo Poch y Gastón, Mercedes Camaposada y las obreras Sara Guillén o

Lola Iturbe (2). Aunque la cuestión de la emancipación de la mujer estuvo inscrita entre

los grandes ideales del socialismo, y de que algunas personalidades femeninas - como

Teresa Mañé (a) Soledad Gustavo, Teresa Claramunt o la socialista marxista Virginia

González -, o masculinas - en particular Anselmo Lorenzo - se pronunciaran con pasión

sobre la necesidad de liberar a la mujer, el movimiento obrero hispano no conoció hasta

el nacimiento de las Mujeres Libres en abril de 1936, ninguna organización autónoma

feminista que tuviera un cierto alcance de masas.

La historia de las Mujeres Libres comienza en víspera de la guerra civil y acaba con la

derrota de 1939. Olvidada un poco por todos, el resurgimiento del movimiento feminista ha

hecho que se haya vuelto a hablar de ella, para reconocer en su experiencia un esforzado

intento por imponer una dimensión feminista al movimiento libertario. Su fracaso apunta

directamente a la ceguera de un movimiento como el de los trabajadores que negó con sus

prejuicios unos derechos que hubieran ampliado muy notablemente sus efectivos militantes y

habría enriquecido el brillo emancipador de sus alternativas.

Hay que decir que la organización de las Mujeres Libres no surgió como la consecuencia

de una toma de conciencia teórica, aunque el factor ideológico facilitó en cierta

medida su gestación (3). Su punto de partida fue más bien empírico. A principios de

1936 tiene lugar unos cursos para mujeres organizados por la Federación Local madrileña

de la CNT, y esta experiencia hace que las participantes, en particular la sindicalista y

poetisa Mª Luisa Sánchez Saornil (4), saquen la conclusión de que exceptuando "a

media docena de compañeros bien orientados", el resto se encuentra contaminado

"por las aberraciones burguesas más características". Entre éstos, los había

que pensaban que sus mujeres no debían de ningún modo abandonar las faenas domésticas

para entrar en un terreno que era "cosas de hombres"; algunos llegaban al

extremo de considerar la militancia femenina como una "indecencia". Incluso los

monitores (que, en principio, debían de estar familiarizados con un cierto feminismo

libertario como el que encarnaban Soledad Gustavo y Federica Montseny) (5), que

consideraban por lo general que su papel, les daba la oportunidad para ejercer sus dotes

de "donjuanismo". No faltaban los que bajo el amparo de los planteamientos sobre

el "amor libre" y la "revolución sexual" se pensaban aquello de que

"todo el monte es orégano".

Estas actitudes eran, en cierta medida, complementarias a las que hacían que las mujeres

carecieran de presencia en los escalones rectores o intermedios de los sindicatos. La

hija, y continuadora de los Montseny-Mañé, era la consabida excepción que confirma la

regla, que para algunos se justificaba, precisamente, por la "virilidad" de la

que fue llamada "la egeria anarquista".

Algunas mujeres del POUM, como Mika Etchebéhère,

militaron en Mujeres Libres.

1. Los primeros pasos

Una vez constituido en abril de 1.936, el núcleo madrileño, su primera actividad fue

la de gestionar una escuela propia, con lo que se hacía ostensible la voluntad

pedagógica del grupo. El paso siguiente fue entrar en relación militante con el grupo

que animaba la casa de la Cultura Femenina, en Barcelona, con las que ya a finales de

septiembre de 1.936, se estructuraban los primeros pilares de una organización nacional

que trabajaba para la guerra, pero también en las diversas ramas de la CNT donde tenían

presencia. Su objetivo primordial era el sensibilizar a las trabajadoras por sus derechos,

el hacerlas "conscientes" de éstos en todos los ámbitos, y para ello no

dudaban en cuestionar la prepotencia de los hombres que la miraban con prejuicios y en

tratar de "extirpar de su cerebro toda idea de superioridad".

Apenas dos años más tarde las Mujeres Libres era una organización llena de vitalidad,

con un número de afiliados que oscilaba alrededor de las 30.000, y con una red de cerca

de 150 grupos que funcionaban, sobre todo, en Cataluña, Madrid y la región centro y en

Valencia. Su revista, del mismo nombre, normalmente mantuvo un sólido equilibrio entre el

rigor, la seriedad de su mensaje y su propósito divulgativo, teniendo en cuenta que se

dirigía a una masa de mujeres en su mayor parte analfabetas, con muy pocos casos de

formación cultural y de preparación profesional. Desarrollaron contactos con otras

mujeres del mismo ideario de los EEUU, Sudamérica y Europa para formar un Confederación

Internacional de Mujeres Libres pero la idea no prosperó. Hay que destacar sus relaciones

con Emma Goldman, posiblemente el personaje anarquista que más influencia ejerció sobre

ellas y de la que tradujeron algunos de sus trabajo feministas más significativos (6).

Su capacidad y vitalidad quedaría demostrada cuando se celebró su primer Congreso el 20

de agosto de 1937, precisamente en un período en el que el movimiento anarquista entraba

en franco reflujo y crecía la influencia del PCE como "motor" de la derecha

restaurador del orden institucional en la zona republicana. En este Congreso se decide

adoptar unas bases organizativas basadas en el tradicional federalismo libertario,

tratando de garantizar Ia capacidad de autogestión de los grupos locales, provinciales y

regionales, aunque todos ellos serían coordinados por un comité nacional que se apoyaba

a su vez en diversos secretariados. Se proponen los siguientes objetivos:

a) Crear una fuerza femenina consciente y responsable que actúe como vanguardia del

progreso.

b) Establecer a tal efecto escuelas, institutos, ciclos de conferencias, cursillos

especiales, etc., tendentes a capacitar a la mujer y a emanciparle de la triple esclavitud

a que ha estado y sigue estando sometida, esclavitud de ignorancia, esclavitud de mujer y

esclavitud de productora. (7)

Para "el logro de estos propósitos", se dice a continuación, "se actuará

una organización política identificada con las finalidades generales de la CNT y la FAI,

ya que su aspiración de emancipación femenina tiene como objetivo supremo que la

multitud pueda intervenir en la emancipación humana coadyuvando con los conocimientos

adquiridos, enriquecidos con sus características propias, a la estructura del nuevo orden

social. Pero, como se verá, este será un matrimonio imposible. . .

Su ideario se inserta por lo tanto en la esperanza de una revolución social protagonizada

por el movimiento anarquista tal como se proyectaba desde el famoso Congreso de Zaragoza.

Para conseguir sus objetivos, las Mujeres Libres tuvieron en su favor las transformaciones

sociales que se desarrollaron al inicio de la guerra civil, el hecho de haber nacido antes

de esta guerra y sobre la base de una tradición y unos propósitos emancipadores que iban

más allá del mero antifascismo (como el de las Mujeres Antifascistas que detrás de esta

negación - necesaria pero limitada para las anarquistas - escondían una línea de

actuación básicamente asistencial: enfermería, servicio social, sustitución de la mano

de obra masculina circunstancialmente, sin plantearse ninguna crítica al lugar que se le

concedía a la mujer.

2. Los problemas de la guerra

Amén de ser la primera organización autónoma de mujeres en España, las Mujeres

Libres fueron también la primera organización feminista anarquista y lo sigue siendo

hasta el momento. Por ambos motivos se puede decir que realizó sus actividades en soledad

y sin unas referencias prácticas que le hubieran precedido. A estas razones habría que

añadir otra más: el desarrollo de una guerra civil y de unos conflictos internos en la

zona republicana que les desbordaban. Esto se vislumbra claramente cuando se comprueba la

fidelidad de la organización hacia las concreciones políticas puestas en práctica por

la CNT-FAI, incluso en casos como el de los "acontecimientos" de mayo del 37 en

Barcelona, cuando las posiciones de Mujeres Libres tendrían que coincidir más bien con

las tendencias de izquierda del anarquismo.

En los diversos artículos aparecidos en la revista hay una valoración sobre la guerra

civil que se puede sintetizar como sigue: la guerra había tenido cuanto menos la virtud

de haber provocado una ruptura social a través de la cual se han creado mejores

condiciones para el largo camino de la liberación de la mujer. Situada antes de julio de

1936 en el ámbito de las utopías revolucionarias, el feminismo cobró un poderoso

aliento cuando las transformaciones sociales animaron a numerosas mujeres a poner en

cuestión su lugar subordinado en la sociedad tradicional tanto en el trabajo como en la

familia, sin olvidar la actividad sindical y política. Fueron muchas las mujeres que

sobresalieron en las jornadas contra el " Alzamiento", y no pocas las que

acudieron al frente.

El trabajo emprendido profundiza la línea general hacia abajo que preside su nacimiento.

Con un tono voluntarioso y no exento de paternalismo ("Date cuenta, se puede leer en

la revista, que todo requiere un esfuerzo, que las cosas no se obtienen solas y que para

conseguirlas necesitas el apoyo de otras compañeras…"), se organizan clases

para combatir el analfabetismo en los barrios y localidades, se publican numerosos

folletos que explican reivindicaciones feministas desde un punto de vista ácrata, pero

también abierto a otras aportaciones. Buena parte de las energías se consagran a poner

en marcha institutos en los que funcionan bibliotecas, escuelas y talleres, en particular

en Madrid y Barcelona. En esta ciudad funciona la "Casa de la Mujer Trabajadora"

que emplea a un cierto número de mujeres intelectuales ganadas al ideario feminista. Los

cursos que se dan no se limitan a lo que se considera como tradicionalmente femenino, sino

que también se extienden a otras materias como la dactilografía, la estenografía, la

puericultura o la confección, así como la mecánica, la electricidad, la sociología o

la economía. Igualmente se dieron cursos sobre técnicas en agricultura, avicultura y

sobre formación sindical.

En el ámbito sindical, la cuestión de la independencia económica y la cualificación

salarial fueron consideradas como muy importantes. El trabajo era el medio para que la

mujer escapara de un hogar que las condenaba a una "vida replegadas sobre sí

mismas". El trabajo era un deber para las mujeres, una "condición

indispensable, es el cumplimiento de una ley biológica que rige el ser humano, y la

mujer, la mitad de la humanidad no puede ser dispensada de esta responsabilidad".

Desde este punto de vista combatían todas las teorías --a menudo retomadas en los medios

sindicalistas- tendentes a considerar que el trabajo de las mujeres era una fuente de paro

para los hombres. Decían que el "problema no reside de ninguna manera en la

concurrencia entre los brazos disponibles, sino en el abuso de los derechos por parte de

algunos que tienen la impresión de correr cuando impiden a los demás andar". Así,

cuando el gobierno negrinista -plenamente apoyado en el estalinismo- hace una llamada a

las mujeres en 1938 para que se incorporen masivamente a la producción a fin de mantener

la economía reemplazando a los hombres, desde la revista respondieron: "Que no se

hable ahora de la Incorporación de la mujer al mundo del trabajo", ¡Cómo sí se

tratara de una necesidad o de un favor que se le hace!. El trabajo es un derecho que ellas

han conquistado en los días más sangrientos de la lucha.

Creían que, en efecto, en los momentos decisivos de las jornadas de julio de 1936, las

mujeres salieron de sus hogares para cumplir los trabajos más arduos y los considerados

como menos femeninos, desde el manejo del fusil hasta el de la ametralladora, pero

constatan igualmente que sólo las más obstinabas han conservado sus puestos cuando al

estabilizarse la situación, los hombres volvieron a ocupar sus puestos de

responsabilidad. Frente a los que tenían claro que para después de la guerra las mujeres

debían de volver a donde habían salido, para las Mujeres Libres se trataba de una

conquista inalterable. En este sentido su posición es muy diferente a la de las mujeres

del área del PCE que no dudaban en recomendar a que se restituyera el empleo de los

hombres cuando estos volvían del frente. El trabajo era para las Mujeres Libres un medio

de emancipación, y lo concebían como algo muy distinto al que imperaba bajo el

capitalismo que convertía la vida de los obreros "en una fatiga Infinita, en una

competición en el que gana el más esclavo".

María García Holgado. Afiliada a la Federación de

Mujeres Libres de Madrid. Ingresó en la Federación el 17 de Junio de 1937, con el nº

00081. La foto nos la aporta su sobrina-nieta Inés García Holgado desde Buenos Aires.

¡Gracias, Inés!

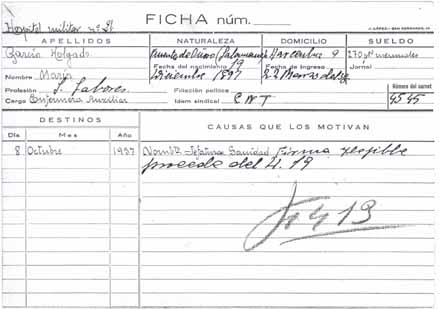

Ficha de Enfermera Auxiliar de María García Holgado,

con su filiación sindical a CNT, en el año 1937.

3. La autoemancipación de la mujer

La principal aportación teórica del anarquismo a la cuestión de la mujer es quizás

la que pone el acento sobre su propia capacidad de emancipación. Nadie puso este acento

con tanta fuerza como Emma Goldman, que escribió a principios de siglo:

"El desarrollo (de la mujer), su libertad, su independencia, debe de surgir de ella

misma, y es ella quien deberá llevarlo a cabo. Primero, afirmándose como personalidad y

no como mercancía sexual. Segundo, rechazando el derecho de cualquiera que pretenda

ejercer sobre su cuerpo; negándose a engendrar hijos, a menos que sea ella quien lo

desee; negándose a ser la sierva de Dios, del Estado, de la sociedad, de la familia,

etc., haciendo que su vida sea más simple, pero también más profunda y más rica. Es

decir, tratando de aprender el sentido y la sustancia de la vida en todos sus complejos

aspectos, liberándose del temor de la opinión y a la condena pública. Sólo eso, y no

el voto, hará a la mujer libre" (8).

Pero sí Emma Goldman nunca se planteó seriamente la mediación organizativa y por lo

tanto práctica de esta premisa - tan vigente por otro lado -, las Mujeres Libres sí

tuvieron que esforzarse por concretarla en medio del conflicto bélico y social en el que

vivían.

Después de la educación y el trabajo, se plantearon que para ser activas fuera del hogar

las tareas de éste tenían que ser socializadas. En este sentido acordaron la

organización de guarderías por todas partes donde había grupos de mujeres organizados.

Amparo Poch y Gascón se desplazó por toda la zona republicana para dar charlas sobre la

importancia del período prenatal y sobre los cuidados a dar a los recién nacidos.

Trataban de animar a los padres a criar a sus hijos en común, pero no tuvieron, al

parecer, ningún éxito. Aunque la militancia anarquista estaba sugestionada por la parte

abstracta de estas ideas, carecían de educación y de voluntad para aplicarla. Ni

siquiera los niños y los viejos se sintieron llamados a ejercer unas tareas que con el

tiempo se han hecho muy generalizadas.

Como hemos visto ya, tampoco las Mujeres Libres encontraron una comprensión en los medios

en que se desenvolvían de las ideas sobre la "revolución sexual", ideas que

habían asumido de las aportaciones de Emma Goldman, Hildegard Rodríguez y el doctor

Martí Ibáñez, y de hecho no pudieron ir mucho más lejos que de la denuncia de las

actitudes prepotentes de los hombres. Estas ideas tenían una prolongación en el ámbito

de la familia tradicional, aunque sobre este extremo coexistían al menos dos posiciones

más o menos delimitadas. La más radical es la que expresaba por ejemplo Mª Luisa

Sánchez Saornil que denunciaba con vehemencia la dependencia femenina y su

enclaustramiento matrimonial. Aunque no dejaba de criticar a las madres

"absorbentes", Sánchez Saornil veía que el rol femenino estaba condenado a una

especie de dualidad complementaria, la del prostíbulo y la del hogar, "la abyecta y

la sublime", con lo que se escamoteaba "lo que tiene de estrictamente

humano". La mujer como individuo racional, pensante y autónoma. La única unión que

concebían como anarquistas era la que no tenía sanción ni de la Iglesia ni del Estado,

y por ello se escandalizaban frente a la avalancha de "bodas civiles" celebradas

en los medios confederales.

"Condenemos, escribieron al respecto, si no nos gusta la libertad de unión; pero no

nos escondamos cobardemente bajo hipócritas ceremonias, mezclando a los sindicatos con

nuestra cobardía moral".

Para la posición más moderada, más en línea de las reformas desarrolladas por Federica

Montseny desde el gobierno y con las concepciones imperantes en los sindicatos, se tenían

otras consideraciones aunque no siempre fueran explicitadas. Esta posición no

descalificaba el matrimonio civil, y coincidía con Federica Montseny en la exaltación de

la maternidad comprendida como "un estado natural, predestinado", con el que la

mujer alcanza a veces, "sin saberlo", su "voluntad consciente", ya que

es inherente a "todas las especies animales para conservar la vida sobre nuestro

planeta. La madre cumple una función, lo mismo que la "pequeña mujer" más

dedicada al amor del hombre. Es esta posición la que está detrás de la creación de

escuelas en las que se imparte una enseñanza orientada hacia las tareas

domésticas".

Parecidas contradicciones y ambigüedades se mantienen sobre la cuestión de la

contracepción y del aborto que luego serán claves para el nuevo movimiento feminista.

Aunque hay una tradicional aceptación de la contracepción en el ámbito teórico (como

ha dicho recientemente Federica Montseny: "El anarquismo ha sido siempre partidario

de la reducción de los nacimientos, no por egoísmo personal, sino por prever el problema

de la demografía...para proteger las posibilidades vitales de la especie"), el hecho

es que en la Casa de la Maternidad, de Barcelona, donde las Mujeres Libres eran las

responsables, la preocupación dominante es la de impartir lecciones sobre cómo ser madre

y no sobre cómo la mujer debe de controlar su cuerpo y con ello su vida. En el tema del

aborto hay más una actitud de colaboración - sobre la base de la avanzada legislación

republicana - con los casos que se planteaban, que una posición beligerante en la defensa

de este derecho.

Algo por el estilo nos encontramos también ante el problema de la prostitución sobre el

cual tuvieron una sensibilidad muy acusada. Las Mujeres Libres realizaron un gran esfuerzo

al principio de la guerra para crear los Centros de Liberación de la prostitución cuya

finalidad era aportar una ayuda moral y material, facilitando una orientación, formación

profesional, así como tratamientos médicos-psiquiátricos cuando eran requeridos. Para

la mayoría de la organización este era un problema de primera magnitud, ya que la

prostitución era lo que permitía la distribución de "títulos de honestidad",

lo "que hacía posible la decencia" de las esposas y de las hermanas, ya en

ellas se desahogaban los jóvenes y los padres de familias cristianas. Era un problema de

todos y en primer lugar de las mujeres, y "mientras que exista no podemos esperar la

sinceridad en el amor, en el afecto, en la amistad y en la camaradería". Era por lo

tanto escandaloso que todos los hombres, sin excluir los que ostentaban el color rojo o el

rojo y negro, buscaran sus placeres en las casas de prostitución y en los

"music-hall".

Esta actitud no quita que entre las Mujeres Libres se den condenas contra las

"conductas lamentables" de muchas mujeres que "han seguido el camino fácil

que les indicaba su instinto, sin cuestionar el trasfondo social y el papel determinante

del machismo". Por otro lado hay que decir que sobre este punto la izquierda no se

mostró mucho más audaz que la derecha, que en 1935 dictó una ley contra la

prostitución en la que se establecían medidas contra las mujeres y no contra los que se

beneficiaban de una manera u otra del "negocio de la carne".

4. Incomprendidas y marginadas

La trayectoria de las Mujeres Libres no podía sustraerse del curso seguido en el campo

republicano después de los acontecimientos de mayo del 37 y de la consiguiente caída de

Largo Caballero. Los tiempos habían cambiado de signo y lo que ayer -después de las

jornadas de julio del 36- aparecía como perfectamente posible, tiene ahora

potencialidades muy limitadas, a consecuencia de la orientación del gobierno Negrín y el

devenir desfavorable en el campo bélico. A éste hay que añadirle las propias

dificultades del movimiento libertario y las propias contradicciones de Mujeres Libres.

En esta época fueron las Mujeres Antifascistas las que pudieron cobrar un mayor

protagonismo con su orientación adaptada a la división tradicional del trabajo según el

cual a las mujeres sólo les cabía ser el reposo y el complemento del guerrero. Las

Mujeres Libres no cuestionaban la trascendencia de las tareas militares, incluidas las de

la retaguardia, pero se planteaban desafiantes por qué las mujeres tenían que renegar

sus conquistas cuando los hombres no hubieran permitido algo parecido. Pero aunque de

forma desigual, no dejan de debilitarse y de aceptar determinadas medidas como las que

conllevaban la retirada de las mujeres del, ejército pretextando que la lucha en el

frente "metódica, regular y desesperante" no era apropiada para ellas, y que en

consecuencia había que cambiar el fusil por la máquina industrial y la acción de

retaguardia, ya que la "verdadera mujer no deshonra el frente". Algo que

contradice experiencias ulteriores en las que la mujer supo jugar un papel nada

secundario, como fue el caso del Vietnam.

Contrarias a cualquier colaboración con las Mujeres Antifascistas - se niegan a utilizar

la tribuna que éstas les ofrecen en las Jornadas Internacionales del 8 de marzo de 1938

de una forma sectaria -, las Mujeres Libres tratan denodadamente de encontrar un espacio

dentro de la corriente anarcosindicalista, un espacio que no fuera el de un apéndice sin

que tuviera los mismas títulos con que contaban las Juventudes Libertarias. Pero no

serán escuchadas, y como muestra José Peirats en su obra "La CNT en la revolución

española", cita que sólo se les concedieron "tareas auxiliares". Los

anarquistas, dirá una testigo excepcional como Emma Goldman, "parecen no comprender

el sentido de la verdadera emancipación" y parecen preferir "que sus mujeres

sigan ignorando sus derechos".

Por su parte Mª Luisa Sánchez Saornil saca la conclusión de que las mujeres debían de

hacer "su propia revolución" dentro de la revolución social que esperaba. Sin

embargo, esta revolución no se mostrará posible y la derrota militar de la Il República

lleva a la mayoría de las Mujeres Libres por las amargas sendas del exilio donde no se

volverá a plantear con éxito su reconstrucción.

NOTAS.-

(1) Hasta que no aparecieron los diversos trabajos Mary Nash, en particular

Mujer y movimiento obrero en España, 1931-1939 (Ed Fontamara, Barcelona, 1981), y Mujeres

Libres. España 1936-1939 (Tusquets Ed, Barcelona, 1975), lo único que se conocía aunque

era de difícil acceso era la recopilación que había realizado Lola Iturbe. Mujeres

Libres: La mujer en la lucha social. La guerra civil de España (Ed Mexicanos Unidos, S.A,

México, 1974). Recientemente se han publicado entre otros, Mujeres libres. El anarquismo

y la lucha por la emancipación de las mujeres, de Martha A. Ackelsberg (Virus, Barcelona,

dos ediciones, 1999 y 2000); Partisanas. La mujer en la resistencia armada contra el

fascismo y la ocupación alemana (1936-1945), de Ingrid Strobl (Virus, Barcelona, dos

ediciones, 1996 y 2002), sobre todo en el anexo Las libertarias, de Dolors Marín; Con voz

y voto. Las mujeres y la política en España (1931-1945), de Carmen Domingo (Lumen,

Barcelona, 2004)....

(2) Sobre la talla humana de algunas de sus militantes valga el ejemplo de

Lola Iturbe (Oviedo, 1902-Gijón, 1999). En unas notas biográficas escribe:

"Participé en el movimiento anarquista desde mis mejores años de juventud,

prestando asistencia a los presos, participando en las manifestaciones y, más tarde, en

el desenvolvimiento de mi formación, en reuniones, mítines y conferencias... Acompañé

y asistí en su celda, hasta horas antes de que fueran ajusticiado a garrote vil, en la

madrugada del 10 de noviembre de 1924, a Juan Montejo y a José Llácer. Tomé la palabra

en actos públicos, como en el mitin celebrado en el Palacio de Exposiciones de Montjuich,

en el que hablaron Domingo Germinal, Ascaso y Durruti... Colaboré en algunos de nuestros

diarios y revistas firmando con el seudónimo de `Kyralina´ en homenaje a la famosa

novela de Panait Istrati - en particular en Mujeres Libres, organización en la que

destacó como militante y como articulista -. Fui secretaria del Sindicato del Vestido de

Barcelona. Ayudé a mi compañero `Juanel´ en sus tareas en la editora Tierra y Libertad,

así como también, más tarde, como administrador de la misma... Pasé muchos apuros

económicos e incontables sufrimientos morales con la vida de lucha que `Juanel´ ha

llevado durante casi toda su existencia. Detenciones, fugas y diecisiete encarcelamientos;

traslados forzosos de domicilio y de país, siempre acompañada de mi madre imposibilitada

y de nuestros hijos. Durante la guerra no realicé otras actividades que visitas a los

frentes desde donde escribía algo... En el verano de 1938, atendí a la anarquista

norteamericana Emma Goldman (...). Anteriormente, recién terminados los trágicos sucesos

de mayo del 37, pasé a formar parte de la oficina Jurídica de la CNT, desde donde

intervine en la localización y libertad de varios presos nuestros y del POUM, que habían

sido recluidos en las `Chekas´ de los comunistas... Después de terminada la guerra, el

éxodo y los largos, larguísimos años de exilio, agravados por los siete años de

prisión a que fue condenado `Juanel´ cuando regresó de nuevo a España en 1946,

intentando una vez más luchar por nuestras ideas..." (Carta incluida por Juan Llarch

en, Cipriano Mera, Un anarquista en la guerra de España, Euros, BCN, p. 47). Antonina

Rodrigo efectúa un hermoso retrato suyo en su obra, Mujer y exilio, 1939 (Compañía

literaria, Madrid, 1999), que acaba diciendo: "Su vida fue la de un ser entrañable,

entregada, sin reservas, al bienestar común enraizado en el respeto a la dignidad y a la

libertad del ser humano".

(3) La idea de una organización de mujeres autónomas fue desarrollada en su

época por una de las grandes pioneras, la militante obrera sabadellense Teresa Claramunt

a la que la ciudad de Barcelona dedicó una de sus calles que permaneció durante el

franquismo por obvia ignorancia de las autoridades, y tuvo una importante profeta en la

norteamericana Emma Goldman Sin embargo fueron los socialistas marxistas de la II

Internacional que crearon organizaciones de mujeres, aunque en ningún caso fueron

independientes.

(4) Un buen estudio de esta importante animadora del grupo es el de Mary

Nash, Dos intelectuales anarquistas frente al problema de la mujer: Federico Montseny y

Maria Luisa Sánchez Saornil, aparecido en la revista Convivíum nº 44-45, Barcelona,

1975.

(5) En el mismo número de Convivíum se puede encontrar un sustancioso

retrato de Renée Lamberet sobre Soledad Gustavo.

(6) Emma Goldman, doblemente exiliada, de su país adoptivo (USA), y de su

país natal (Rusia), vivió su último combate colaborando con la CNT en Inglaterra,

realizando algunos viajes al campo republicano. Su prestigio en los medios femeninos de la

CNT era muy superior al que tenía Federica Montseny.

(7) En Mary Nash, Mujer y movimiento obrero en España, p.96.

(8) Cita de Alix Shulman en el prólogo del folleto de Emma Goldman, Tráfico

de mujeres, Anagrama, BCN, 1976.

|